【看護学科 1年生】感染防止と創傷管理の技術演習を兵庫大学附属高校の2年生と実施しました

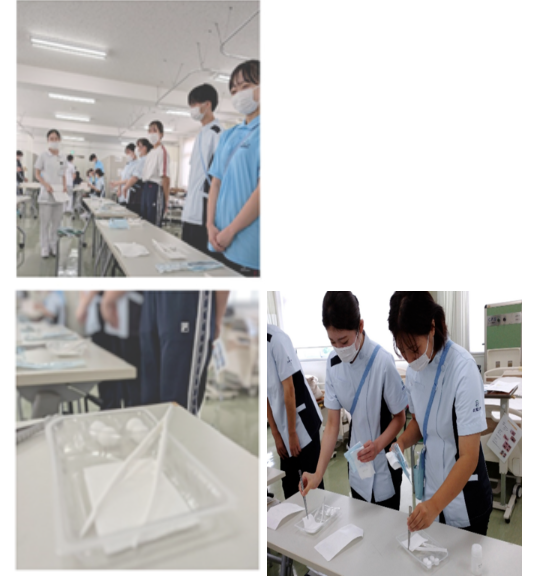

9月30日(月)、看護学科1年生「看護技術論Ⅱ」の授業【感染防止の技術と創傷管理の演習】に兵庫大学附属須磨ノ浦高校の2年生20名が体験授業として参加されました。

1限目は【感染防止の技術】として①滅菌手袋の装着、②綿球の受け渡しと消毒、③ガーゼの取り出しと消毒セットのセッティングの演習を行いました。

◆演習➀滅菌手袋の装着

手袋は清潔な面に手が触れないように注意しながら装着します。初めて行ったため「装着することに集中してしまい、無意識に不潔な所を触ってしまった」り、「手が濡れていたり、焦ると汗をかいてしまってうまくつけられなくて難しかった。」という学生が沢山いました。

また、「常にどこが清潔・不潔かを考えながら実施することが大事だと思った。」「普段の私はいかに不潔に過ごしていたのか実感した。気を付けていても看護にとっての清潔とは程遠いものだと感じた。」といった感想がありました。

◆演習②滅菌パック入り鑷子を開封し、綿球の受け渡しと消毒

鑷子は使用期限や汚染・破損が無いかを確認してから開封します。 鑷子を垂直に取り出し、先端は閉じたまま開封します。先端を水平より下に向くようにし、渡す方が上側、受け取る側が下側で受け渡しを行います。綿球は中心から円を描くように消毒していきます。

大学生が高校生に見せながら一緒に行い、高校生もドキドキしながらも一人でしっかりとできていました。

◆③滅菌包装された鑷子とガーゼの取り出し、消毒セットのセッティング

消毒セットを不潔にしないように開け、鑷子とガーゼを取り出す演習です。

消毒セット内は清潔に保つため、その上で鑷子やガーゼを開封する作業をしないように一歩下がって行います。綿球は薬液をかける際に上を通ることで不潔にすることがないよう利き手手前側に配置する等の作業があります。

学生は「先の行動を考えながら消毒の向きを考えたり開ける順番を考えたり沢山考える必要があり難しかった。」

また、消毒セットを開封する際に綿球が勢い余って出てしまい床に転がる場面がありました。拾おうとした学生にすかさず先生が声をかけます。それはして良いことなのかだめなことなのか。目に見えて汚染されている訳でなければ、誰かが見ていなければ戻しても良いのだろうか。そうではありませんよね。

不潔な操作で患者さんに菌を持ち込み感染を起こしてしまうと熱が出たり入院が長くなったり、最悪の場合は患者さんの命を奪うことにもつながりかねません。

今回の演習で学生は、単なる感染予防の技術ではなく、先を見越して順番や配置を考える必要があるということ、1つ1つの行動で患者さんの命を危険にしてしまう可能性があるということ、そのために責任感を持って知識だけでなく技術として身につけなければならないということが学ぶことができました。また、患者さんに害を与えない、良くないことはしない、普段から誠実に・正直に行動することが大事という倫理についても学ぶことができました。

◆創傷処置演習

2限目は創傷管理として脳出血で片麻痺のある患者さんが転倒して足首を捻挫、前腕・薬指に擦過傷があり浸出液も多い、麻痺側に対する脱臼予防も必要という事例を用いて演習を行いました。

グループで使用物品、方法、留意点について意見を出し合い、患者役の学生に対して保護や固定、処置を行いました。

右下のガーゼ貼用の写真は、試行錯誤しているシーンです(テープをどのように貼ったら良いのか、いろいろと試していました)。

痛みがあるためベッド上で行ったり、身体を起こすことで三角巾をしっかり固定できると考え椅子や車椅子を使用したグループもありました。

高校生も患者役になったり看護師役になったりと5人グループの一員として活躍しました。

ベッド上でも車椅子乗車でも麻痺のある患者さんに対し、クッションを用いてポジショニングができていました。認定看護師に教えていただいた技術や患者役をして感じた気持ちが生きていることがとても嬉しく思いました。

今回は高校生と一緒での演習を実施しましたが、学生は先輩として常に高校生を気にかけ、優しく教えながら行っていました。高校生は学生と一緒に演習をしたり患者役を体験したり、大学生との演習に緊張しながらも楽しく参加できていました。また、高校生は、「認知症について」や「リスクマネジメント」のレクチャーも受け、学食体験や施設見学と一日体験大学生として、ワクワクドキドキの1日でした。

また、基礎看護学実習Ⅰを経験し、取り組み方が変わってきた学生もいるように感じました。この調子でⅡ期の授業もしっかりと学んでいきましょう。